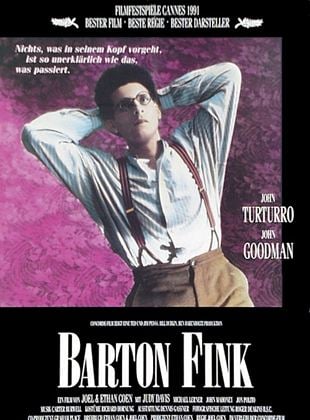

Nachdem der Theaterautor Barton Fink (John Turturro) Anfang der 1940er Jahre einen großen Erfolg am New Yorker Broadway feiern konnte, dauert es nicht lange, bis Hollywood anklopft. Beherzt macht sich Fink auf den Weg in die Traumfabrik, um eine Karriere als Drehbuchschreiber zu starten. Da ihm sein Auftraggeber Jack Lipnick (Michael Lerner) aber nur belanglose Worthülsen um die Ohren haut, um das gewünschte Drehbuch zu charakterisieren, wird Fink von einer Schreibblockade heimgesucht. Das fast leere, heruntergekommene Hotel mit schäbiger Inneneinrichtung und widerlichen Tapeten, in dem Fink auf eigenen Wunsch wohnt, ist ihm in der Situation auch keine Hilfe. Der Druck auf ihn wächst, etwas Großes zu schreiben. Und da sich seine Produzenten und andere Kreative aus dem Hollywoodsystem als völlig nutzlos erweisen, um ihn zu unterstützen, ist vielleicht sein grobschlächtig wirkender Hotelnachbar Charlie Meadows (John Goodman) der entscheidende Schlüssel zum Erfolg.

2:17

2:17

Mehr erfahren

Mehr erfahren

MEISTERWERK:

UNVERGESSEN ALS JOHN GOODMAN ÃœBER DEN HOTELFLUR STÃœRMT UND DEN

FÜHRERGRUSS MACHT:VERSTÖREND!!!!

Finde mehr Filme : Die besten Filme des Jahres 1991, Die besten Filme Tragikomödie, Beste Filme im Bereich Tragikomödie auf 1991.