+++ Meinung +++

Ich liebe „Cowboy Bebop“... und damit meine ich nicht die neue Netflix-Adaption, sondern die Original-Serie von Shin'ichiro Watanabe aus dem Jahr 1998, die ich mir zur Vorbereitung auf die heute erschienene Live-Action-Version von Netflix bereits zum zweiten Mal komplett ansah. Diesmal war ich sogar noch mehr hin und weg, als damals als Jugendlicher, als ich mir das ultra-stylische Genre-Potpourri zum ersten Mal einverleibt hatte. Und nun kann ich sogar aus voller Überzeugung sagen: Der Anime „Cowboy Bebop“ ist meine absolute Lieblingsserie. Warum, habe ich bereits in einem anderen Artikel angeschnitten, hier soll es jetzt aber um die Neuauflage von Netflix gehen.

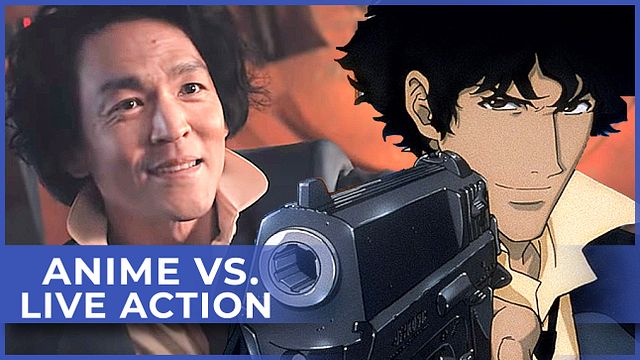

Natürlich kann ich als Kenner des Originals gar nicht anders, als durch die Fanbrille zu gucken. Deshalb verzeiht es mir bitte, wenn ich bei meiner Analyse immer wieder Vergleiche zum Original ziehe. Dennoch werde ich auch meine Einschätzung für Neueinsteiger abgeben und so viel sei schon mal verraten: Die Netflix-Version von „Cowboy Bebop“ ist kein Totalausfall, kann mit dem meisterhaften Original aber überhaupt nicht mithalten.

Darum geht es in "Cowboy Bebop"

Im Jahr 2071 hat sich die Menschheit im ganzen Sonnensystem ausgebreitet. Allerdings ist die Erde durch einen Unfall fast unbewohnbar geworden, weshalb sich große Teile der Bevölkerung auf dem Mars, der Venus oder den diversen Monden des Jupiters tummeln. Spike Spiegel (John Cho) und Jet Black (Mustafa Shakir) sind in dieser Welt als Kopfgeldjäger an Bord ihres Raumschiffs Bebop unterwegs.

Spike war einst Mitglied des gefürchteten Verbrecher-Syndikats Roter Drache, konnte dann aber seinen Tod vortäuschen und ein neues Leben starten. Allerdings musste er dafür seine große Liebe Julia (Elena Satine) zurücklassen, die nun mit Spikes Ex-Mafia-Kollegen, dem Samuraischwert schwingenden Vicious (Alex Hassell), verheiratet ist. Jet, der davon nichts weiß, ist hingegen ein ehemaliger Polizist, der nach einem gescheiterten Einsatz seinen Job und seinen Arm verlor.

Spike und Jet sind stets auf der Suche nach dem nächsten Kopfgeld, um sich ihr täglich Brot zu verdienen. Dabei treffen sie unter anderem auf die durchtriebene Kopfgeldjägerin Faye Valentine (Daniella Pineda), die 50 Jahre lang eingefroren war, an Amnesie leidet, und nun auf der Suche nach ihrer Vergangenheit ist. Gefährlich wird es für das Trio, als Vicious herausfindet, dass Spike noch am Leben ist, und die Crew der Bebop somit ins Visier des Syndikats gerät...

Ist das noch "Cowboy Bebop"?

Was mich an Netflix' „Cowboy Bebop“ erstmal überraschte, war, dass die Neuauflage zwar vor liebevollen Referenzen an das Original strotzt, einige Szenen und Schauplätze fast eins zu eins kopiert, im Grunde dieselben Charaktere hat, aber sich trotzdem erstaunlich wenig nach „Cowboy Bebop“ anfühlt. Sowohl Neueinsteiger*innen als auch Anime-Fans sei somit gesagt: Das, was der Streamingdienst hier „Cowboy Bebop“ nennt, ist nicht wirklich „Cowboy Bebop“ – und das ist grundsätzlich auch völlig okay.

Die Macher*innen der Serie um Showrunner André Nemec (Co-Autor von „Mission: Impossible 4“ und der „Teenage Mutant Ninja Turtle“-Realfilme) haben den Mut, extrem viel zu verändern und versuchen, etwas ganz Eigenes aus dem Originalstoff zu machen. Würden sie sich sklavisch an das Ausgangsmaterial halten und dieses einfach nur kopieren, würde das der experimentellen Natur der Vorlage auch etwas zuwiderlaufen.

So tauchen alle Haupt- und sehr viele Nebenfiguren des Animes zwar auch in der Netflix-Version auf, doch deren Geschichten und Persönlichkeiten unterscheiden sich in vielen Fällen drastisch von der Vorlage.

Dadurch ändert sich auch der Tonfall. Ist die Original-Serie mit ihrer episodenhaften Struktur, in der fast jede Folge auch in Sachen Genrezuteilung für sich stehen kann (mal Space-Horror, mal Film Noir, mal absurde Comedy), als Ganzes kaum einzuordnen, so trifft in der Netflix-Variante „Pulp Fiction“ auf „Firefly“. Man nehme die Sci-Fi-Western-Komponente von „Firefly“ und würze das Ganze mit einer Handvoll Tarantino, sodass krasse Gewalt entweder ultrastylisch inszeniert oder ironisch kommentiert wird und sich die Protagonist*innen ständig verbal in die Haare kriegen, seien es Schuldzuweisungen, wer jetzt wen aus Versehen erschossen hat, oder Banalitäten wie die richtige Bad-Hygiene.

Netflix' „Cowboy Bebop“ bietet einen Mix aus diversen Einflüssen, wie man ihn in dieser Konstellation kaum zu sehen bekommt. Ich meine, in welcher Serie sonst gibt es einen Typen, der aussieht wie ein Targaryen aus „Game Of Thrones“ und sich mit seinem Samuraischwert durch einen ganzen Raum an Feinden schnetzelt wie die Braut aus „Kill Bill“?

GEOFFREY SHORT/NETFLIX

GEOFFREY SHORT/NETFLIX

Das Herz der Serie ist jedoch die Crew der Bebop und die harmoniert hervorragend miteinander. Vor allem Daniella Pineda als Faye hat mich mir ihrer Spielfreude wirklich mitgerissen und auch John Cho und Mustafa Shakir haben als Spike und Jet eine tolle Dynamik, auch wenn die beiden Letzteren von den Drehbuchautor*innen der Netflix-Show etwas zu sehr als Streithähne ausgelegt wurden und keine der drei Figuren ihrem jeweiligen Anime-Vorbild wirklich besonders ähnlich ist.

Wenn man also nicht die Erwartung hat, völlig vorlagengetreue Abziehbilder von Spike, Jet und Faye geliefert zu bekommen, dann zieht „Cowboy Bebop“ gerade aus dem Miteinander der drei Hauptfiguren ihre große Stärke. Dennoch: Die Neuauflage hat einige gravierende Schwächen, die vor allem im Vergleich mit dem Original doch sehr deutlich ins Gewicht fallen.

Was die Netflix-Serie falsch macht

Zum einen merkt man der Serie an, dass hier mit einem zu niedrigen Budget gearbeitet wurde. Hatte der Anime noch sehr viele spannende Weltraumsequenzen zu bieten, spielt sich der Großteil der Netflix-Adaption am Boden und im Inneren der Bebop ab. Dieser Umstand schränkt die Serie leider sehr ein und nimmt ihr die Chance auf einige wirklich denkwürdige Raumschiffmissionen.

Zwar sind die Actionszenen am Boden durchaus kreativ umgesetzt, doch gerade in den Nahkämpfen ist es schade, wie viel geschnitten wird. Hier muss ich mein Lob für John Cho auch ein Stück weit zurücknehmen: Es wäre wohl besser gewesen, jemanden zu casten, der die nötige Martials-Arts-Erfahrung mitbringt, um Spike Spiegels Kampfstil in längeren Einstellungen ohne allzu viele kaschierende Schnitte darstellen zu können. Sowohl die Actionsequenzen am Boden als auch im Weltraum stinken deswegen gegenüber dem Original völlig ab.

Außerdem scheinen die Autor*innen der Netflix-Adaption sich nicht zu trauen oder schlichtweg nicht in der Lage zu sein, den philosophischen Aspekt von „Cowboy Bebop“ aufzugreifen, und flüchten sich stattdessen zu oft in ironisch angehauchten Humor, wodurch das Ganze aber an Tiefe und Ernsthaftigkeit verliert. Der Anime ist aber vor allem deshalb so stark, weil er einerseits total skurril und lustig sein kann, andererseits aber auch zahlreiche tragische Momente hat, die wirklich ans Herz gehen. Die Netflix-Serie hat mich zwar recht gut unterhalten, ließ mich aber emotional völlig kalt, was auch daran liegt, dass die zugrunde liegende Haupthandlung, also Spikes Geschichte, ziemlich verhunzt wurde.

"Cowboy Bebop" von Netflix spaltet die Kritiker: Für die einen "herausragend", für die anderen ein "Desaster"Der gesamte Handlungsstrang von Spike, Vicious und Julia (und damit der rote Faden der Serie), der für die Netflix-Adaption extrem ausgebaut wurde, leidet an einigen wirklich haarsträubend schlechten Entscheidungen, die das ansonsten gelungene Sci-Fi-Abenteuer dann doch etwas zunichte machen. Aus Spoilergründen möchte ich hier nicht ins Detail gehen, nur so viel sei gesagt:

Bösewicht Vicious ist das krasse Gegenteil von seiner Anime-Vorlage. Anstatt eines emotionslosen Killers haben wir es hier mit einem erbärmlichen Choleriker zu tun, den man einfach nicht ernstnehmen kann. Julia bleibt hingegen völlig blass und handelt gegen Ende hin absolut nicht nachvollziehbar. Und Spike trifft eine so kaltblütige Entscheidung, dass sie für mich dessen ganzen Charakter letzten Endes komplett zunichte gemacht hat. Was genau damit gemeint ist, werde ich vermutlich demnächst noch in einem separaten Artikel ausführen, wenn dann auch mehr Zuschauer*innen die Serie zu Ende gesehen haben. Kommen wir stattdessen jetzt zum Fazit.

Ob man Fan vom Original ist oder noch nie was von „Cowboy Bebop“ gehört hat: Der Netflix-Adaption fehlt es an philosophischem und emotionalem Tiefgang, was sie mit gewitzen Dialogen, gelungener visueller Comedy und teils blutigem Gemetzel zu kaschieren versucht. Die Action ist okay, aber lässt im Vergleich zum Original ordentlich zu wünschen übrig. Zudem leidet gerade der umfangreiche Syndikats-Nebenplot um Vicious und Julia an einigen groben Schwächen. Was bleibt, ist Sci-Fi-Pulp zum Kurz-mal-Durchbingen, der zwar unterhält, aber der Brillanz der Vorlage nicht gerecht wird.